「八百八橋にはドラマがある!」その34

~商人の町大阪にはこんな素敵な場所がいっぱい~

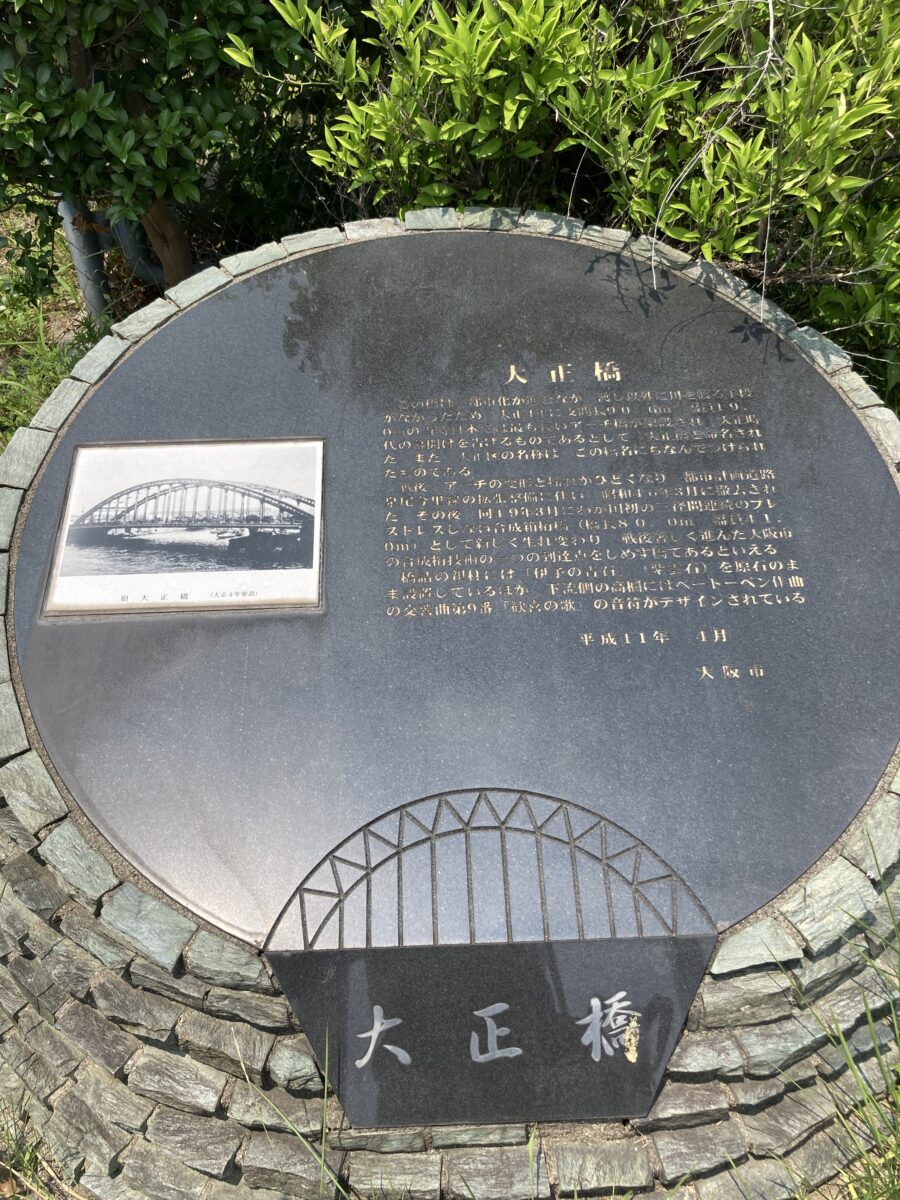

大正時代の大正橋

大阪で大正と言えば、大正区をイメージされる方が多いと思います。しかし、この名前は大正時代に建てられた大正橋が先にあったためとされています。

橋の名前こそ大正ですが実はおしゃれなんです。車道と歩道を分ける部分にベートベンの第九の音符やメトロノームのデザインが施されていることでも有名です。何故ベートベンなのか? 実は橋に鍵盤や音符のデザインを入れたいという要望が先にあり、日本や海外の曲を探したところ音符が五線の中に納まるということで選ばれたそうです。

大正橋の初代と二代目

現存する大正橋は工業が進んでいた大阪市西区をさらに発展させるためとして、大正時代に建築されました。ところが木津川は船舶での貨物輸送が盛んな場所で両岸に工場が立ち並んでいました。特に架橋予定地にあったガス会社から船がつけられないとの苦情が上がったことで、当時としては日本最長とアーチ橋にすることで問題解決を図りました。

しかし、その無理なデザインが問題となって強度不足で揺れる橋になってしまったのです。そのため1974年に架け替えが行われましたが、連続桁橋という二つの橋脚を持つ形に生まれ変わりました。当時は河川法が制定されて橋脚の数に制限かかかるようになった時代でしたが、安全性が優先されて時代に逆行した方式がとられたのです。

南海地震と大正橋

南海地震といえば数十年以内に来ると噂されていますが、この地震は初めて来るものではありません。大正橋の東詰めには「大地震両川口津浪記」という災害碑が残されています。これは安政の南海大地震の被害を記したものであり、津波が海から来るだけでなく、川岸近くから吹き上がる怖さを伝えています。

また宝永大地震でも同様の被害が出ていたと、被災者が悔やんで気持ちが残されています。「つたない文だが、ここに書き残す。願わくば、心ある人は、文字が読みやすいように毎年墨を入れなおし、後の世に伝えていってほしい」の句碑を毎年お盆に墨入れするなど現代にも語り継がれています。