「八百八橋にはドラマがある!」その39 番外編

~商人の町大阪にはこんな素敵な場所がいっぱい~

堀川下立売通り

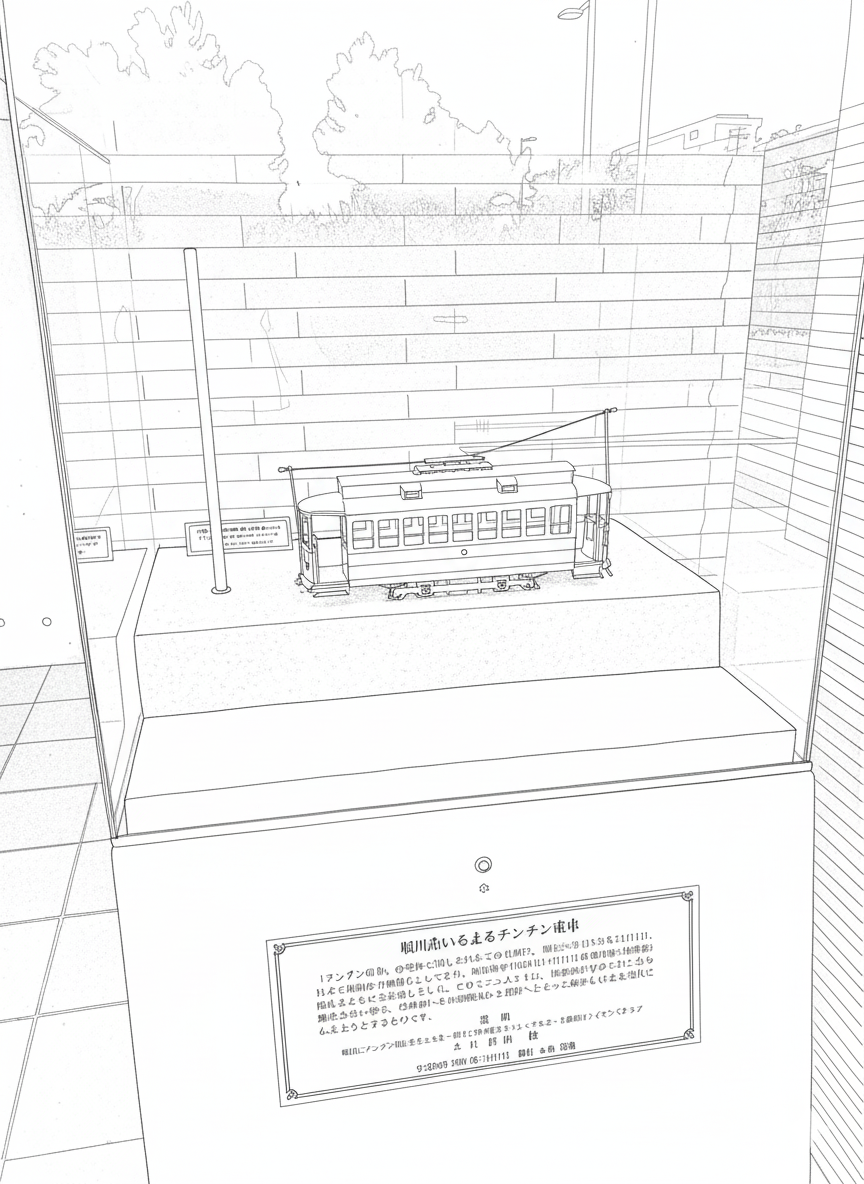

京都の地名は読みづらいものも多いですが、この堀川下立売(しもだちうり)通りもその一つでしょう。立売は私設の市場を意味していて、鎌倉時代くらいから使われていた言葉だそうです。いまのイメージでいきますと、ふれあいタウン新京極などのお馴染みの地域商店街という感じでしょうか。場所は京都御苑の近くに位置し、大正時代には市電が通るなど京都でも活気のある通りの一つでした。

そして今回取り上げた理由は、ここが「堀川波鼓」という浄瑠璃の演目の舞台にもなっているからです。

堀川波鼓

堀川波鼓とは文楽や歌舞伎の演目の一つで、世話物の中でも姦通物といわれる不倫を題材にした話です。作者は近松門左衛門です。あらすじは、参勤交代で夫が不在の寂しさから、偶然が重なって過ちを犯した妻が夫に詫びて自害。その仇を夫や家族が討つ形となっています。 その妻の仇討ちの相手の家が堀川下立売にあり、寺町から西へ向かって京都の通りの名を「てら(寺町)、ごこ(御幸)、ふや(麩屋町)・・・千本」と謡った堀川波鼓が使われています。

近松門左衛門の世界

不自由な武士の世界を描いた近松ですが、物語では主人公の侍は妻の不義を許してています。過ちを許して大事にしたくない。しかし、人の口に戸は立てられぬもの・・・。次第に広がる噂は現代で言えばSNSでの炎上とでもいうものでしょうか。隠しきれなくなったことで妻は一族に迷惑をかけたくないと、夫に討たれる道を選びます。

人は過ちを犯すものですが、正しさのみが人の道ではない。互いを想い、ささやかに生きていこうとするということを認めぬ世間の風潮でよいのかという近松の視点があったのかもしれません。