「八百八橋にはドラマがある!」その38 番外編

~商人の町大阪にはこんな素敵な場所がいっぱい~

蓮華王院本堂・三十三間堂

京都の中でも一・二を争うお寺と言えば、三十三間堂です。正しくは蓮華王院本堂であり、平安時代に後白河上皇の命を受けた平清盛によって建てられたとされています。三十三間堂の名前は、観音菩薩の三十三応化身に因んで本堂の柱間の数が同じ数に作られていることに由来します。

そして三十三間堂と言えば、千手観音です。中心である千手観音座像は鎌倉時代の仏師湛慶(たんけい)とその弟子たちによって制作され、現在では国宝にも指定されています。ちなみに千手観音坐像の手は千ではなく、四十二本です。その代わりではないですが、周囲には多くの千手観音立像が配置されています。こちらは本当に千体あります。

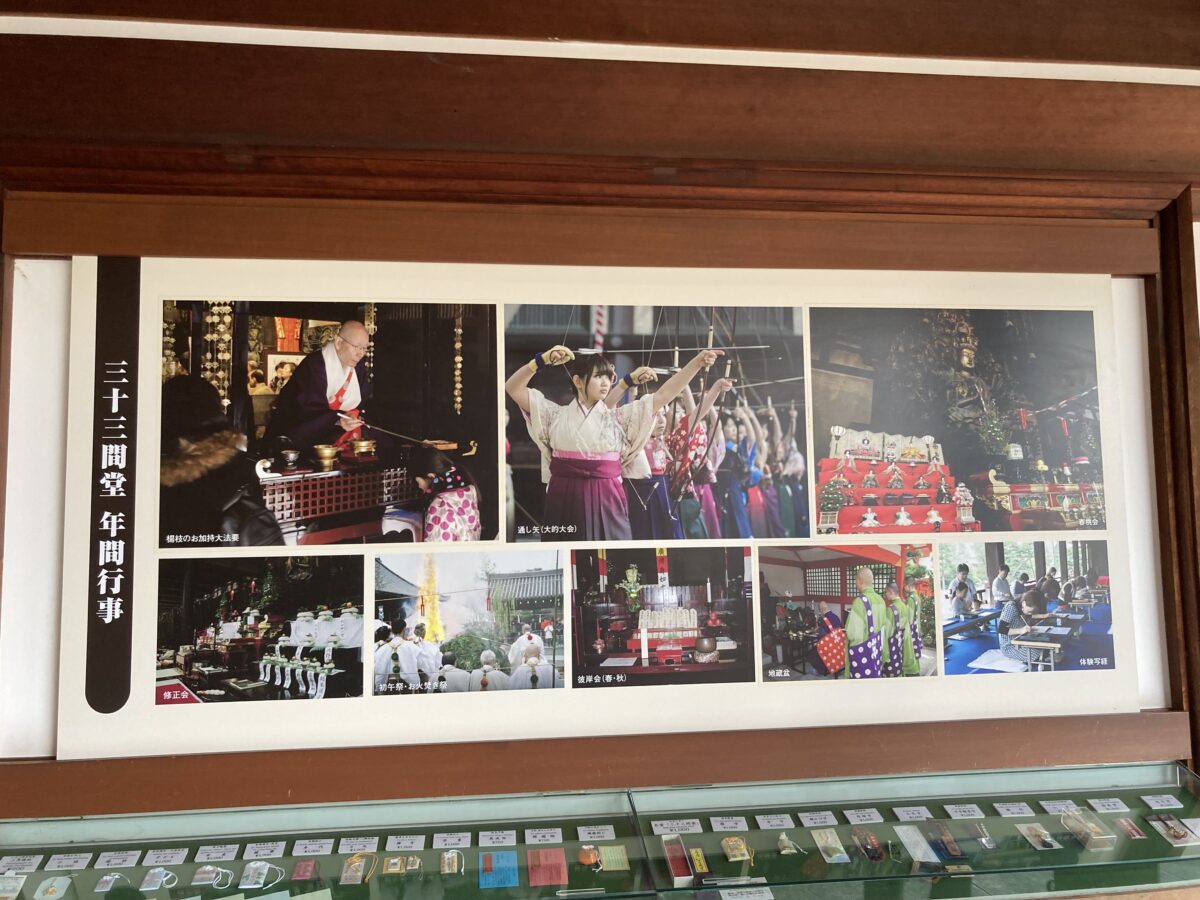

三十三間堂の通し矢

三十三間堂と言えば、毎年1月中旬に「通し矢(とおしや)」と呼ばれる行事が開催されます。参加するのは全国の弓道の有段者たちで、約60メートル先の的を射抜く、弓の腕を競う伝統的な弓術大会としても有名です。もともとは三十三間堂の本堂西側の軒下(約120メートル)をどれだけ矢数を通せるかを競う競技でしたが、数より精度という評価基準もあって現在の形になったと言われています。

卅三間堂棟由来(さんじゅうさんげんどうむなぎのゆらい)

三十三間堂の建立の舞台裏を描いた文楽の作品に卅三間堂棟由来があります。当時としては珍しい柳の精と人間とが夫婦になるファンタジーの物語になっています。紀州の山中に枝を交わして夫婦となった梛(なぎ)と柳の大木が、修験僧によって切り倒されてしまいます。梛の木は人間の平太郎に生まれ変わりましたが、柳の木は人間に生まれ変われませんでした。柳の精は茶屋の娘・お柳に化けて、平太郎と会える日を待ち望みます。侍たちに切り倒されそうになった時に、平太郎によって救われるのです。やがて二人は結ばれ、みどり丸という子も生まれます。

しかし、幸せは長続きしません。柳の木は三十三間堂の建立で切られてしまい、お柳も亡くなってしまいます。侍たちは木を運ぼうとしますが、離れがたい思いから柳の精は動こうとしません。通りかかった平太郎たち親子は見かねて、木遣り音頭を歌います。すると柳を載せた台車が動き出すのです。それを見て平太郎たちはこの柳がお柳であると気づいて涙を流すのです。